Herr Schünemann

Tel. 0511 9898 2448

Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung Niedersachsen 2023

Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)

Bildrechte: LSN

Bildrechte: LSNEine repräsentative Agrarstrukturerhebung (ASE) lässt sich am besten als „kleine Schwester“ der Landwirtschaftszählung betrachten. Sie füllt den Übergang zwischen zwei großen Erhebungen und komplettiert damit die Zeitreihe. Sie bietet eine Fülle an Daten und damit einen guten Überblick über die Entwicklungen in der Landwirtschaft.

Mit der Agrarstrukturerhebung 2023 (ASE 2023) wurden erstmalig nach der Landwirtschaftszählung 2020 wieder Strukturmerkmale erfragt. Es handelt sich um eine Stichprobenerhebung mit rund 12.000 niedersächsischen Betrieben zum Stichtag 1. März 2023 mit Merkmalen wie zum Beispiel Bodennutzung, Viehbestände, Wirtschaftsweise (ökologisch, konventionell), Einkommenskombinationen und Rechtsform. Die ASE 2023 ist Teil der Gemeinschaftlichen Agrarstrukturerhebung der EU.

Die folgende Seite gibt einen Einblick in die Ergebnisse der ASE 2023 in Niedersachsen anhand verschiedener Themenbereiche:

- Bodennutzung und Betriebsgrößenstruktur

- Zwischenfruchtanbau und Bewässerung

- Viehbestände

- Ökolandbau

- Eigentumsverhältnisse und Pachten

- Arbeit auf dem Hof

- Maschinen und Erneuerbare Energien

Weitere Informationen finden Sie in den Statistiken Berichten sowie in den Tabellen.

Bodennutzung und Betriebsgrößenstruktur

Im Jahr 2023 bewirtschafteten in Niedersachsen 33.320 Betriebe rund 2,6 Mio. Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF). Davon waren 1,9 Mio. Hektar Ackerland und 689.500 Hektar Grünland. Die stärkste Anbaufrucht war Silomais mit 462.400 Hektar, gefolgt von Winterweizen mit 365.500 Hektar. Auf den Plätzen drei, vier und fünf lagen Roggen (156.400 Hektar), Wintergerste (151.500 Hektar) und Kartoffeln (120.500 Hektar).

Bildrechte: LSN

Bildrechte: LSNDer Kartoffelanbau in Niedersachsen ist stark regionalisiert und so befanden sich rund 75%, also 92.600 Hektar, in den Regionen Weser-Ems und Lüneburg.

Neben dem Anbau auf dem Ackerland oder der Bewirtschaftung von Grünland, zählen auch sogenannte Dauerkulturen wie Baumobst zur landwirtschaftlich genutzten Fläche. Der Schwerpunkt für Baumobstanbau liegt in Niedersachsen im „Alten Land“, weshalb die Region Lüneburg auch hier mit rund 10.900 Hektar an erster Stelle lag – 10.900 Hektar! Das ist etwas mehr als die Hälfte der Grundfläche der Landeshauptstadt Hannover.

Der Trend zu immer wenigeren, dafür aber größeren Betrieben setzte sich in Niedersachsen fort. Zwischen der LZ 2020 und der ASE 2023 sank die Zahl der Betriebe um 3,7% auf 34.040 Betriebe insgesamt. Im Schnitt wurden 76 Hektar pro Betrieb bewirtschaftet, eine Steigerung gegenüber 2020 um 3 Hektar – bereits zwischen 2016 und 2020 stieg die durchschnittliche Fläche pro Betrieb um 4 Hektar.

Die meisten Betriebe (25.370) bewirtschafteten bis 100 Hektar LF. Jedoch wuchs die Zahl der Betriebe mit mehr als 100 Hektar. Während im Jahr 2020 rund 24% der Betriebe mehr als 100 Hektar LF bewirtschafteten, betrug ihr Anteil im Jahr 2023 bereits ein Viertel.

Im gleichen Zeitraum änderte sich auch das Verhältnis der Rechtsformen. Waren im Jahr 2020 noch 85% aller Betriebe Einzelunternehmen, waren es im Jahr 2023 noch 82%. Ihre Zahl sank damit innerhalb von drei Jahren um rund 6,5% auf 27.960. Als Folge gab es im Jahr 2023 mehr landwirtschaftliche Betriebe mit der Rechtsform der juristischen Person und Personengesellschaft.

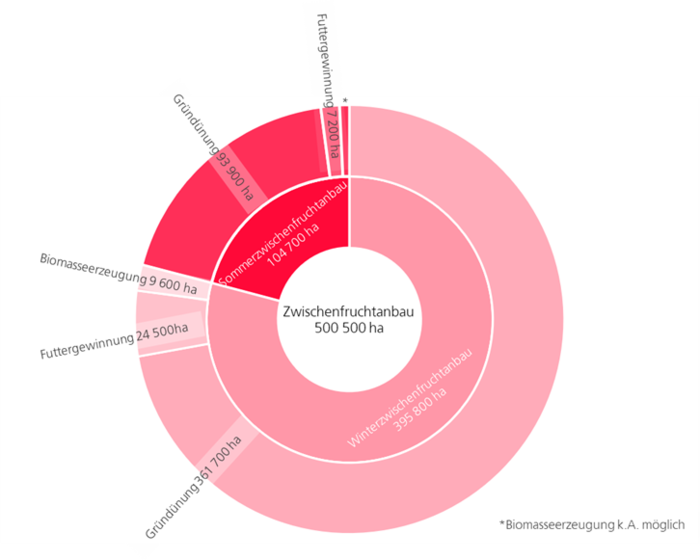

Zwischenfruchtanbau

Zwischenfrüchte erfüllen viele Aufgaben: Sie erweitern die Fruchtfolge und dienen der Bindung von Stickstoff, dem Erosionsschutz sowie der Gesundhaltung der Böden, können aber auch in der Viehhaltung als Futter oder über die Biomasseerzeugung zur Energiegewinnung verwendet werden. Nebenbei können Pflanzen wie beispielsweise Phacelia, die auch umgangssprachlich als Bienenweide bezeichnet wird, den Anteil blühender Pflanzen in der Landwirtschaft erhöhen und so die Insektenpopulationen fördern.

Im Rahmen der Agrarstrukturerhebung wurde der Zwischenfruchtanbau für den Zeitraum März 2022 bis März 2023 abgefragt. Hierzu gehört die Ackerfläche, auf der nach der Ernte der Hauptfrucht 2022 und vor der Aussaat der Hauptfrucht für das Jahr 2023 Zwischenfrüchte angebaut wurden. Etwas mehr als die Hälfte (17.950) aller Betriebe (34.040) gab an, Zwischenfruchtanbau auf insgesamt 500.500 Hektar zu betreiben. Der Schwerpunkt lag hierbei auf dem Winterzwischenfruchtanbau. Im Winterhalbjahr bauten rund 80% der Betriebe auf 395.800 Hektar Zwischenfrüchte an.

Bildrechte: LSN

Bildrechte: LSNBewässerung

Insbesondere die immer heißer und trockener werdenden Frühjahrs- und Sommermonate zeigen deutlich, welchen Herausforderungen die Landwirtschaft, vor allem an Standorten mit leichten und sandigen Böden, in Zukunft gegenüber steht. Das Thema Bewässerung ist daher wichtiger denn je und deshalb auch wiederholt Teil der Agrarstrukturerhebung.

Unterschieden wurde dabei zwischen Flächen, die bewässert werden können und solchen, die tatsächlich bewässert wurden. Als Referenzjahr wurde das Jahr 2022 herangezogen. Im Jahr 2022 konnten demnach rund 14% der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) Niedersachsens bewässert werden. Tatsächlich bewässert wurden hingegen nur circa 12%. Für die Bewässerung dieser 302 100 Hektar wurden rund 223,4 Millarden Liter (223,4 Mllionen m³) Wasser verbraucht. Das entspricht der fünffachen Menge an Wasser des Steinhuder Meeres.

Der Schwerpunkt lag in und um die Lüneburger Heide, wo vor allem sandige Böden vorherrschen. Besonders für den Kartoffelanbau, der in der Region stark ausgeprägt ist, ist die Bewässerung zur Sicherstellung der Erträge essentiell.

Viehbestände

Schweine, Hühner, Rinder, Pferde – Niedersachsen ist das Land der Viehhaltung. Doch wie viele Tiere hält ein Betrieb statistisch gesehen eigentlich durchschnittlich?

Würde jeder niedersächsische landwirtschaftliche Betriebe Tiere halten, so wären es 70 Rinder, 221 Schweine, 6 Schafe, rund ein Drittel einer Ziege, 2 Einhufer (Pferde, Ponys, Esel, Maultiere), 2.154 Hühner sowie 126 Exemplare sonstigen Geflügels (Puten, Gänse, Enten).

Natürlich ist das nur ein statistischer Durchschnittswert, denn es ist sehr unwahrscheinlich, einen solchen Betrieb in der realen Welt zu finden. Die meisten Betriebe spezialisieren sich auf eine oder wenige Tierarten oder auf den Ackerbau. Manche von ihnen halten über 100.000 Hühner oder mehr als 400 Rinder, andere halten aber auch nur 10 Legehennen oder ein Pferd als Hobby neben dem Ackerbau, der das Hauptgeschäft ausmacht.

Insgesamt zeigt sich für den niedersächsischen Tierbestand jedoch, dass die Hühner mit ca. 73 Mio. Tieren zum Stichtag 03. März 2023 in Niedersachsen deutlich in der Überzahl waren. Mit großem Abstand folgten auf Platz 2 die Schweine und einem Bestand von ca. 7,5 Mio. Tieren. Platz 3 belegten Rinder mit einer Anzahl von 2,4 Mio.

Regional lassen sich gewaltige Unterschiede feststellen. So ist die Region Weser-Ems mit Abstand die tierreichste Region Niedersachsens. Kein Wunder, denn dort sind reichlich Flächen für Ställe sowie Weideland vorhanden. Zudem zählt die Nähe zum Tierhaltungsland Niederlande und den großen Schlachthöfen in Nordrhein-Westfalen als Standortvorteil.

Ökologische Landwirtschaft

Die Nachfrage nach ökologisch erzeugten Lebensmitteln steigt beständig, sodass der Bedarf aktuell noch nicht durch heimische Produkte gedeckt werden kann. Das Ziel der Bundesregierung ist daher ein Anteil von 20% Ökolandbau in der Landwirtschaft bis zum Jahr 2030. In Niedersachsen verdoppelte sich die ökologisch bewirtschaftete landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) von 2010 bis 2023 nahezu – von rund 74.400 Hektar auf 146 800 Hektar! Zum Stichtag 01. März 2023 wurden in Niedersachsen 5,7% der gesamten LF ökologisch bewirtschaftet. Mit etwa 67.800 Hektar befand sich knapp die Hälfte dieser Fläche in der Region Lüneburg.

Die ökologische Viehhaltung war in Niedersachsen besonders bei der Haltung von Schafen (15,2%) ausgeprägt – bei Schweinen betrug der Anteil an allen gehaltenen Tieren im Jahr 2023 lediglich 0,5%. Circa 5,2% allen Geflügels wurde 2023 ökologisch gehalten. Wobei es sich hauptsächlich um Legehennen (73,8%) handelt. Rund 13,8% des Öko-Geflügels waren Masthühner. Etwa 4,5% aller Einhufer wurden in Niedersachsen ökologisch gehalten.

Bildrechte: LSN

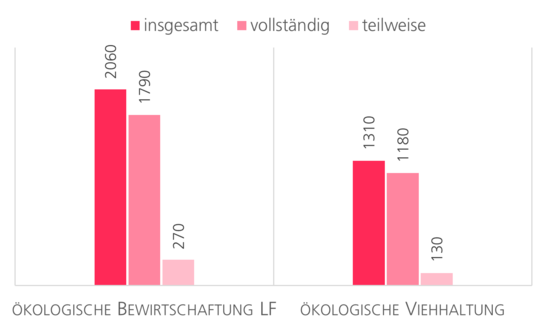

Bildrechte: LSNRund 2.060 Betriebe bewirtschafteten ihre Flächen ökologisch. 87% dieser Betriebe hatten die Bewirtschaftung bereits vollständig umgestellt. Von 1.310 Betrieben mit ökologischer Viehhaltung betrug der Anteil mit vollständiger Umstellung bereits 90%.

Durchschnittlich arbeiteten auf einem ökologischen Betrieb in Niedersachsen 2023 rund sechs Personen insgesamt. Diese teilten sich auf in Familienarbeitskräfte, ständige Arbeitskräfte und Saisonarbeitskräfte. Fast die Hälfte (6.500) der 13.200 Arbeitskräfte in der ökologischen Landwirtschaft waren Saisonarbeitskräfte. Insbesondere bei der arbeitsintensiven Ernte von Biogemüse sind diese unverzichtbar! Konventionelle Betriebe kommen im Durchschnitt mit rund vier Arbeitskräften aus.

Pachten und Pachtpreise

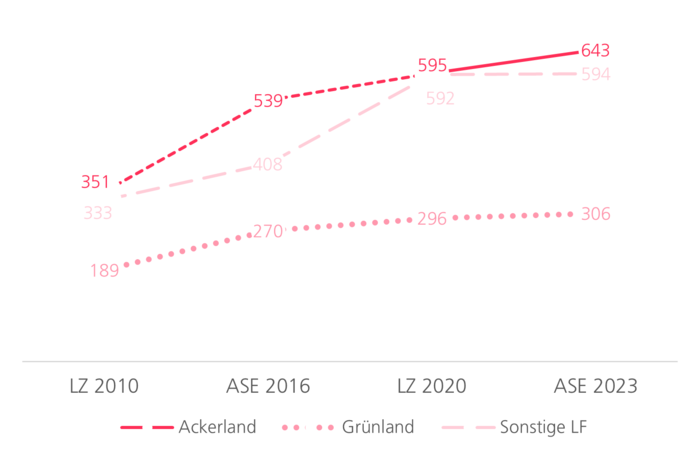

Nicht nur Wohnen wird immer teurer, auch die Pachtpreise für Ackerland und Grünland (Dauergrünland) entgehen diesem Trend nicht. Ein Grund hierfür liegt vor allem im begrenzten Angebot von Boden. Boden ist nicht vermehrbar und damit sehr wertvoll – und noch wertvoller, wenn er besonders fruchtbar ist. Pachtzahlungen können zu einer enormen Belastung für landwirtschaftliche Betriebe werden, da sie einen hohen Kostenfaktor ausmachen. Seit 2010 steigerte sich der Pachtpreis in Niedersachsen bei Ackerland um etwa 83%, bei Grünland erhöhte sich der Preis um nahezu 62% und bei sonstigen Flächen (z.B. Flächen für Baumschulen) um 78%. In Zeiten niedriger Zinsen sind Äcker und Weiden daher nicht nur Grundlage der Landwirtschaft, sondern zunehmend auch eine lukrative Investition.

Bildrechte: LSN

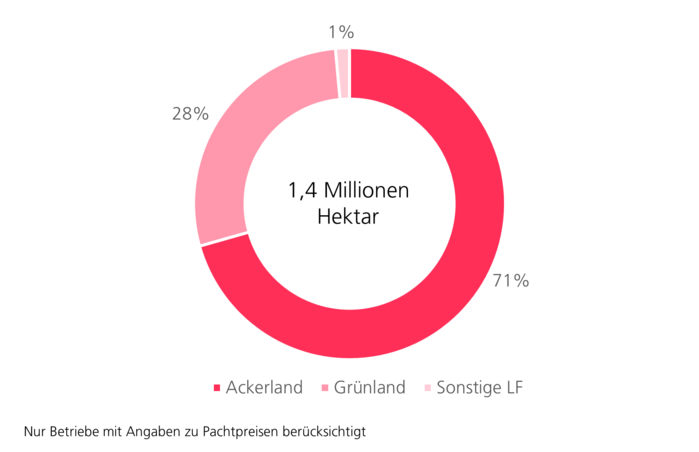

Bildrechte: LSNRund 1,4 Millionen Hektar der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche in Niedersachsen (2,6 Millionen Hektar) waren im Jahr 2023 gepachtet. Diese Fläche teilt sich wie folgt auf:

Bildrechte: LSN

Bildrechte: LSNArbeit auf dem Hof

Welche Ausrichtung hat der Betrieb?

Die Betriebswirtschaftliche Ausrichtung (BWA) beschreibt die Spezialisierungsrichtung eines Betriebes, d. h. seinen Produktionsschwerpunkt. Die BWA eines Betriebes ergibt sich aus der Relation der Standardoutputs (SO) seiner einzelnen Produktionszweige zu seinem gesamten SO.

Der „Standardoutput“ (SO) entspricht dem durchschnittlichen Geldwert der landwirtschaftlichen Brutto-Erzeugung (in Euro) zu Ab-Hof-Preisen. Ein Abzug von Transport- oder Vermarktungskosten wird nicht vorgenommen und Mehrwertsteuer, produktspezifische Steuern und Direktzahlungen werden nicht berücksichtigt. Der SO wird jährlich im Durchschnitt von fünf Wirtschaftsjahren auf der Ebene der NUTS2-Regionen – in Niedersachsen entsprechen diese den sogenannten Statistischen Regionen Hannover, Braunschweig, Lüneburg und Weser-Ems – pro Flächeneinheit einer Pflanzenart in Hektar bzw. pro Stück Vieh einer Tierart berechnet. Die Kalkulation obliegt dem Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL).

Die BWA ist in 8 allgemeine Klassen untergliedert, die wiederum noch weiter untergliedert werden können. So gibt es u.a. Spezialisierte Ackerbaubetriebe, Gartenbaubetriebe, Dauerkulturbetriebe, Futterbau-bzw. Weideviehbetriebe und Veredlungsbetriebe.

Die Zuordnung der Betriebe zu den einzelnen BWA-Klassen erfolgt auf der Grundlage vorgeschriebener Schwellenwerte. Diese legen für die einzelnen BWA-Klassen den Anteil der SO der jeweiligen Produktionszweige eines Betriebes an dessen gesamten SO fest.

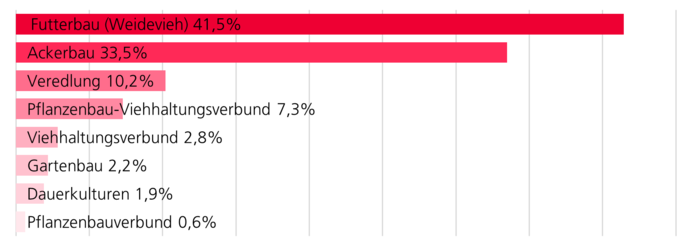

Rund 41,5% aller landwirtschaftlichen Betriebe in Niedersachsen waren im Jahr 2023 Futterbau- bzw. Weideviehbetriebe. Rund ein Drittel war auf Ackerbau spezialisiert. 10,2% waren Veredelungsbetriebe, d.h. Betriebe, die ihren Standardoutput zu mehr als 2/3 aus der Zucht und/oder Mast von Schweinen (Ferkel, Zuchtsauen, sonstige Schweine) und/oder Geflügel (Masthähnchen und -hühnchen, Legehennen, sonstiges Geflügel) generiert haben.

Bildrechte: LSN

Bildrechte: LSNWer arbeitet im Betrieb?

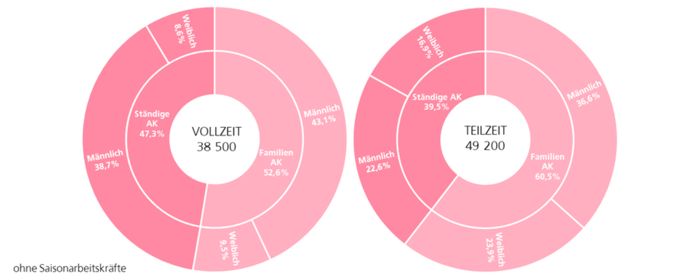

Im Jahr 2023 arbeiteten in landwirtschaftlichen Betrieben in Niedersachsen rund 127.500 Personen, die in männlich, weiblich, Vollzeit, Teilzeit, Familienarbeitskraft (Familien AK), ständig beschäftigte Arbeitskraft (ständige AK) und Saisonarbeitskraft unterschieden werden können. Bei ständig Beschäftigten handelt es sich sozusagen um „Angestellte“. Eine Auswertung der Personen mit Angabe „divers“ war aus Gründen der statistischen Geheimhaltung nicht möglich. Sie wurden daher gleichermaßen „männlich“ und „weiblich“ zugeordnet. Mit einem Verhältnis von rund zwei Drittel zu einem Drittel waren mehr Männer (82.100) als Frauen (45.500) in niedersächsischen Betrieben beschäftigt. Insgesamt machten Familien AK (50.000) mit einem Anteil von 39,3% die meisten Arbeitskräfte aus, ständige AK (37.700) und Saison AK (39.700) lagen jeweils bei 29,6% und 31,2%.

Bildrechte: LSN

Bildrechte: LSN Bildrechte: LSN

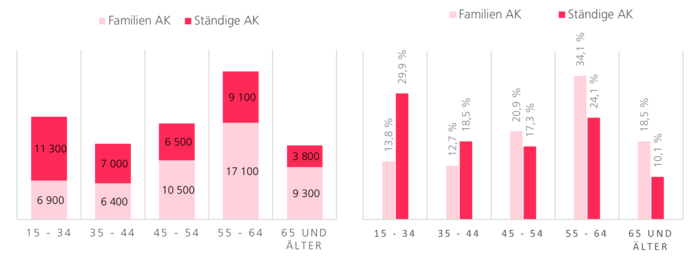

Bildrechte: LSNDen größten Anteil an Arbeitskräften machte zum Stichtag 01. März 2023 die Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen aus (26.200 Personen). Auch der größte Anteil Familien AK (17.100 Personen) befand sich in dieser Gruppe. Der Anteil an ständigen AK (11.300) hingegen war in der Gruppe der unter 35-jährigen Personen am größten.

Insgesamt zeigt sich für Niedersachsen eine Zunahme der ständigen AK mit den kommenden Generationen.

Bildrechte: LSN

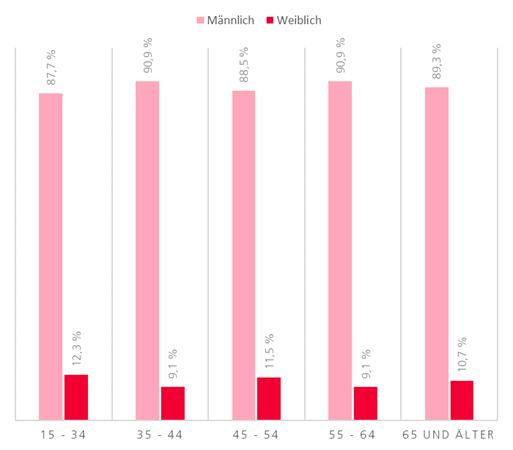

Bildrechte: LSNBetriebsleitung

Nur rund 10% aller Betriebe wurden im Jahr 2023 von einer weiblichen Führungskraft geleitet. Im Vergleich der Altersgruppen zeigt sich jedoch, dass dieser Anteil langsam zunimmt. Bei den 35- bis unter 44-Jährigen lag der Anteil bei 9,1%. In der Altersgruppe der 55- bis 64-jährigen Personen wurden ebenfalls 9,1% der Betriebe von Frauen geleitet. Die Altersgruppen unter 35 Jahre und ab 65 Jahre sind aufgrund der Lebensphase schwierig zu beurteilen. So fehlt in jungen Jahren oft die Erfahrung für eine Betriebsübernahme oder es hat noch keine Hofnachfolge stattgefunden. Dennoch ist bei den jungen Betriebsleitungen der Frauenanteil größer als bei den älteren Generationen. In Betrieben mit keiner oder noch nicht passender Hofnachfolge übernehmen im Krankheits- oder Todesfall des 65 Jahre und älteren männlichen Betriebsleiters wahrscheinlich erst einmal die Ehefrauen die Betriebsleitung, wodurch der Anteil von 10,7 % erklärt werden könnte. Weiterhin gab es die Geschlechtsangabe Divers. Aufgrund der geringen Anzahl ist eine Darstellung aktuell nicht möglich.

Was gibt es neben dem Betrieb zu tun?

Zusätzlich zur Landwirtschaft schaffen sich Betriebe oft weitere Standbeine, die als sogenannte Einkommenskombinationen (EKK) erfasst wurden. Neben der Einteilung in verschiedene Bereiche wie zum Beispiel Erneuerbare Energien, Bildung, Beherbergung und Arbeiten für andere landwirtschaftliche Betriebe wurde berücksichtigt, ob diese Tätigkeiten in einem ausgegliederten Betrieb stattfinden oder falls dies nicht der Fall ist, welchen Anteil die zusätzlichen Einnahmen am Gesamtumsatz des landwirtschaftlichen Betriebes ausmachen.

Insgesamt gaben 17.830 Betriebe an, im Kalenderjahr 2022 Tätigkeiten in EKK (inklusive in rechtlich ausgelagerten Betrieben) ausgeübt zu haben. Damit setzten rund die Hälfte aller niedersächsischen Betriebe auf Einkommenskombinationen.

Wiederum etwas mehr als die Hälfte aller Betriebe mit EKK erzielten Umsätze im Bereich Erneuerbare Energien (Biogasanlage, Solaranlage, Windkraft). Weiterhin verdienten sich rund 23,2% dieser Betriebe zusätzliches Einkommen durch Direktvermarktung, etwa 26,6% arbeiteten zusätzlich für andere landwirtschaftliche Betriebe und 18,9% waren in der Forstwirtschaft tätig.

Das Thema Erneuerbare Energien wird in einem weiteren Abschnitt auf dieser Seite genauer behandelt.

Erneuerbare Energien

Für einen landwirtschaftlichen Betrieb gibt es viele Gründe auf Erneuerbare Energien zu setzen. So bieten Photovoltaik auf dem Stalldach oder Windräder auf dem Feld eine weitere ökonomische Sicherheit. Gleichzeitig signalisieren sie Umweltbewusstsein und leisten einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz – denn die Natur ist bekanntlich die Grundlage einer jeden landwirtschaftlichen Arbeit.

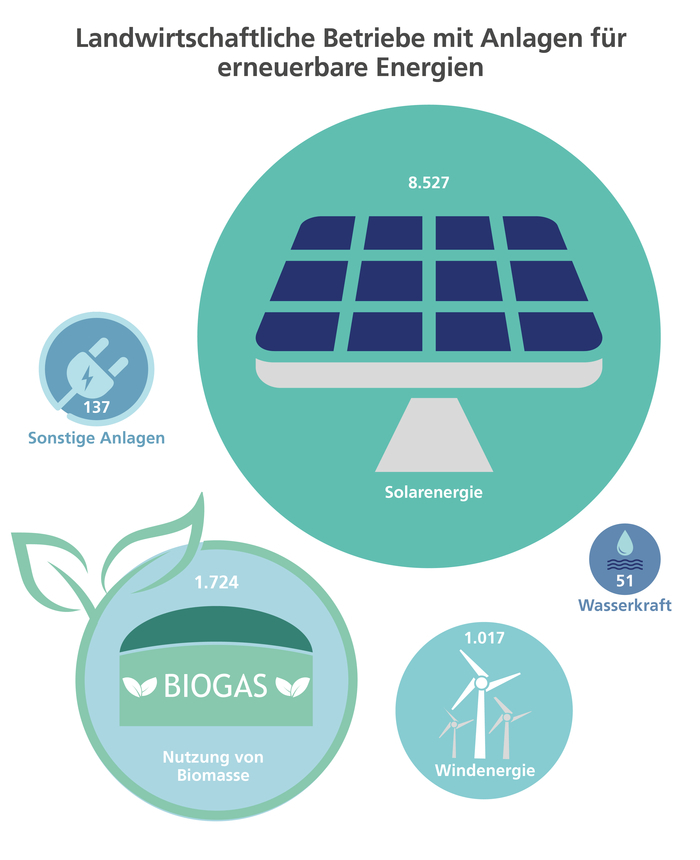

Knapp ein Drittel aller Betriebe (9.340) gaben an, Anlagen für Erneuerbare Energien zu betrieben. Dabei kann es sich sowohl um Anlagen handeln, die im Rahmen des landwirtschaftlichen Betriebs Verwendung finden, als auch um solche, die rechtlich ausgelagerten Betrieben eingesetzt werden.

Dabei ist die Solarenergie absoluter Spitzenreiter, rund 91,3% aller Betriebe mit Erneuerbaren Energien nutzten Photovoltaik oder Solarthermie. Dabei stach vor allem die Region Weser-Ems hervor. Knapp die Hälfte aller Betriebe mit Solarenergieanlagen (4.290) war 2023 dort zu verorten. Auf Platz 2 folgte die Region Lüneburg mit rund 2.030 Betrieben. Ein möglicher Grund könnte neben der Nutzung großer Dachflächen auf Ställen auch die Nutzung von Weiden als Standort für Photovoltaikanlagen sein. Auch bei Windenergie lag die Region Weser-Ems an erster Stelle.

Bildrechte: ©dlyastokiv - stock.adobe.com/LSN

Bildrechte: ©dlyastokiv - stock.adobe.com/LSNEinsatz von Maschinen

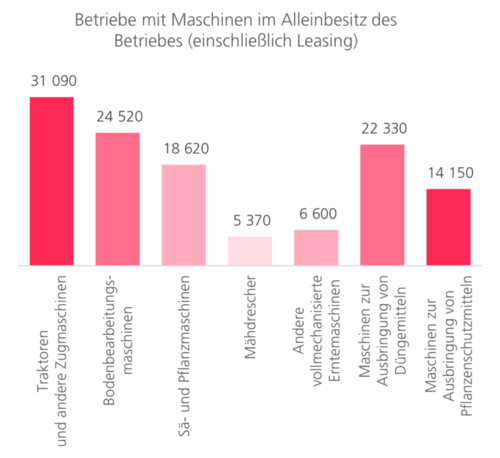

Der Einsatz von Maschinen in der Landwirtschaft ist unverzichtbar. Sei es zur Bearbeitung der Felder oder zur Überwachung von Tierbeständen. Maschinen und Technik sind ständig und überall im Einsatz. Gleichzeitig sind die Anschaffung und Wartung sehr kostenintensiv. Daher gibt es viele Modelle für die Nutzung von Maschinen. Neben dem Alleinbesitz können Betriebe Maschinen bspw. leihen oder sich mit anderen Betrieben teilen. Rund 94% aller Betrieben gaben an, in den vergangenen 12 Monaten (Stichtag 1. März 2023) Maschinen im Alleinbesitz eingesetzt zu haben. Dabei kann es sich auch um geleaste Technik handeln. 79% der Betriebe arbeiteten beispielweise mit dem Maschinenring oder Lohnunternehmen zusammen.

Bildrechte: LSN

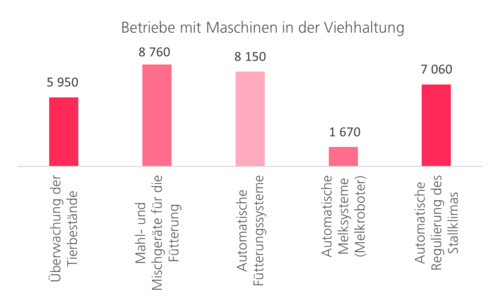

Bildrechte: LSNNeben Geräten zur Bearbeitung von Feldern und zur Erledigung der Hofarbeit, wird insbesondere in der Viehhaltung Technik eingesetzt. Von 24.100 Betrieben mit Viehhaltung, nutzten 14.410 Betriebe die entsprechende Technik.

Bildrechte: LSN

Bildrechte: LSN